デンソーらしさの表現探索 AXIS 20252025.04.01

デンソーのエンジニアが技術に向き合う姿勢はどのようなものか。

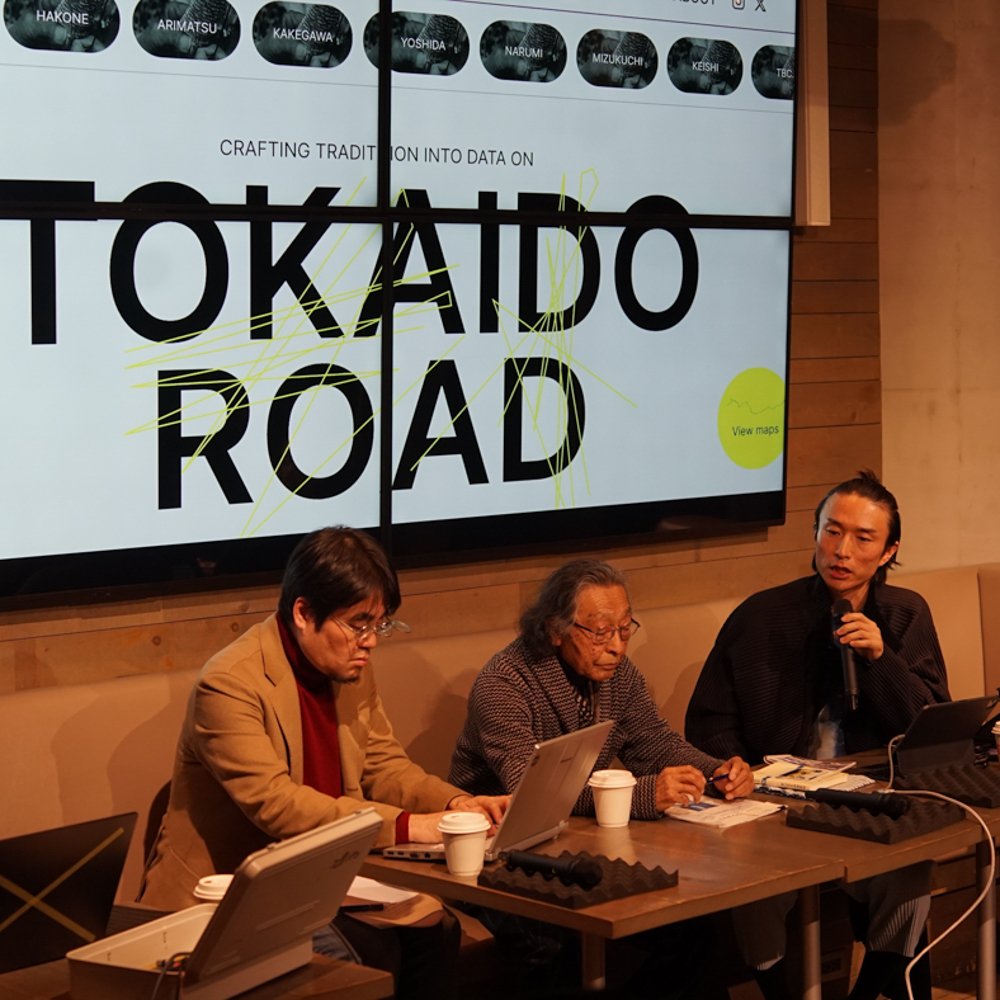

デザイナー手塚が、AXIS広告制作を通じて表現探索を行いました。

デンソーを見つめなおす

AXIS誌へ掲載する広告制作にあたり、示されたテーマは「デンソーの新しい表現を探索する」ことでした。私は入社して2年目ですが、デンソーについてまだ知らないことが多いと感じていて、デンソーらしさを表現するために、デザイン部メンバーへのインタビューから始めました。

インタビューを重ねる中で見えてきたのがデンソーエンジニアの「執念」というキーワード。

例えば、何万行もあるプログラムコードに間違いが無いか1行ずつ確認するホワイトボックステストや、ナビを検証するために日本中の道をくまなく走って動作テストを行ったという逸話など、人の命を乗せて動くクルマだからこそ、妥協せずに技術や製品に向き合ったきたエンジニアの「執念」。それを取り上げたいと考えるようになりました。

「執念」を表現するにあたり、どのような技術を切り口とするか。ヒントになったのは、私自身が携わらせてもらっていた「クルマの素材を新しいクルマの素材へ再生する取り組み」でした。

その取り組みは、クルマの構成部品を原料に戻して、新しいクルマをつくる材料へと戻し、Car to Carの水平リサイクル事業化に挑戦するものです。品質が求められるクルマづくりには再生原料の高い純度が求められます。純度を高めるために技術に向き合うエンジニアの熱い姿に、私は執念を感じていて、これをモチーフに「執念」を表現できないかと考えました。

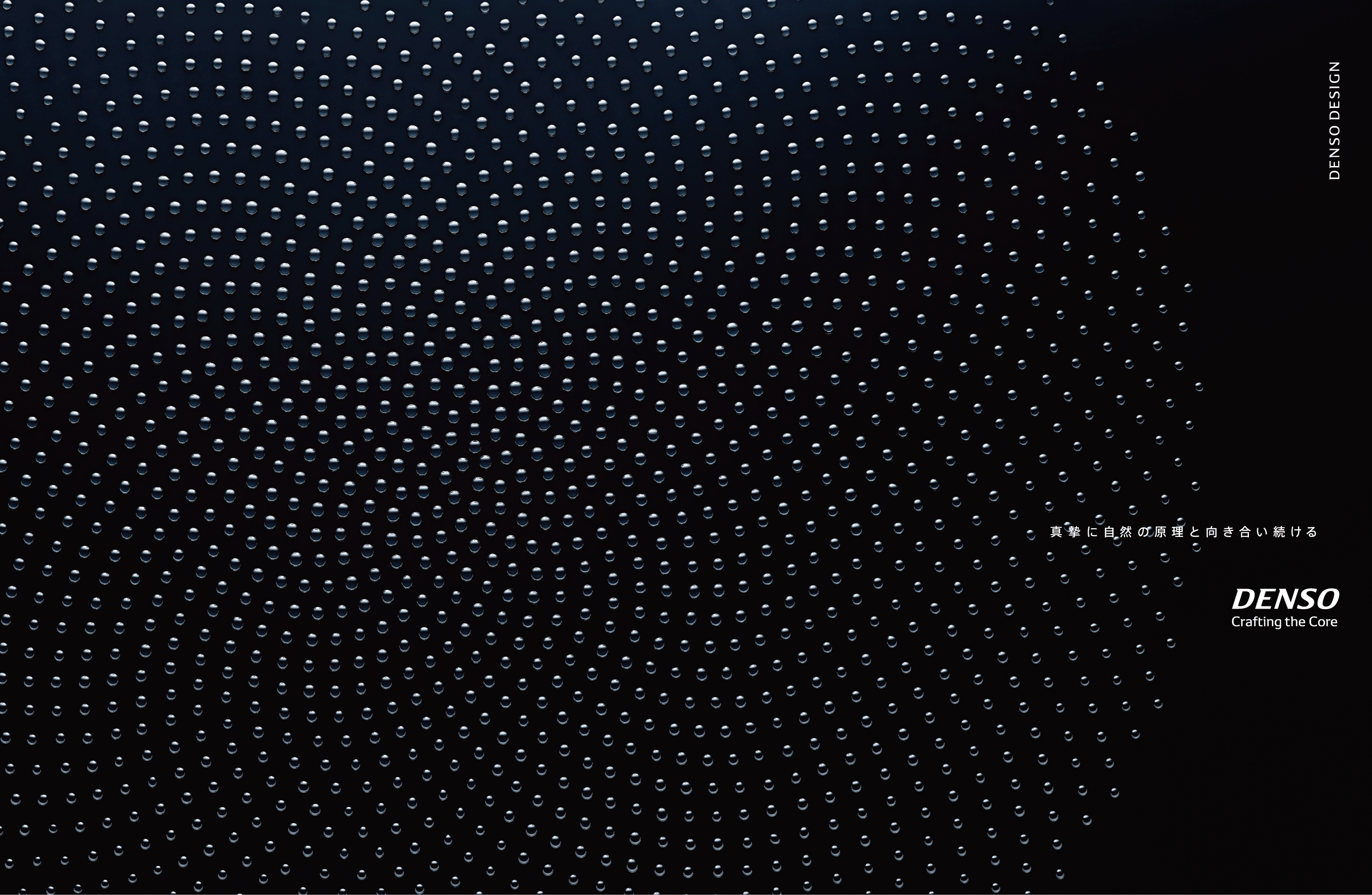

そしてたどり着いたのが、水滴を整列させた表現です。

金属で純度を表現しようと試みましたが、純粋さや透明性をより直感的に伝えられるのではないかと考え、液体というモチーフにたどり着きました。

高度なロボット/AI技術を用いた自動解体システムで実現する未来の「循環型社会」

【DRIVEN BASE】Car to Car:使い終わったクルマの素材を新しいクルマの新素材へ

https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/project/circular-economy/

理想の表現に近づけるための試行錯誤

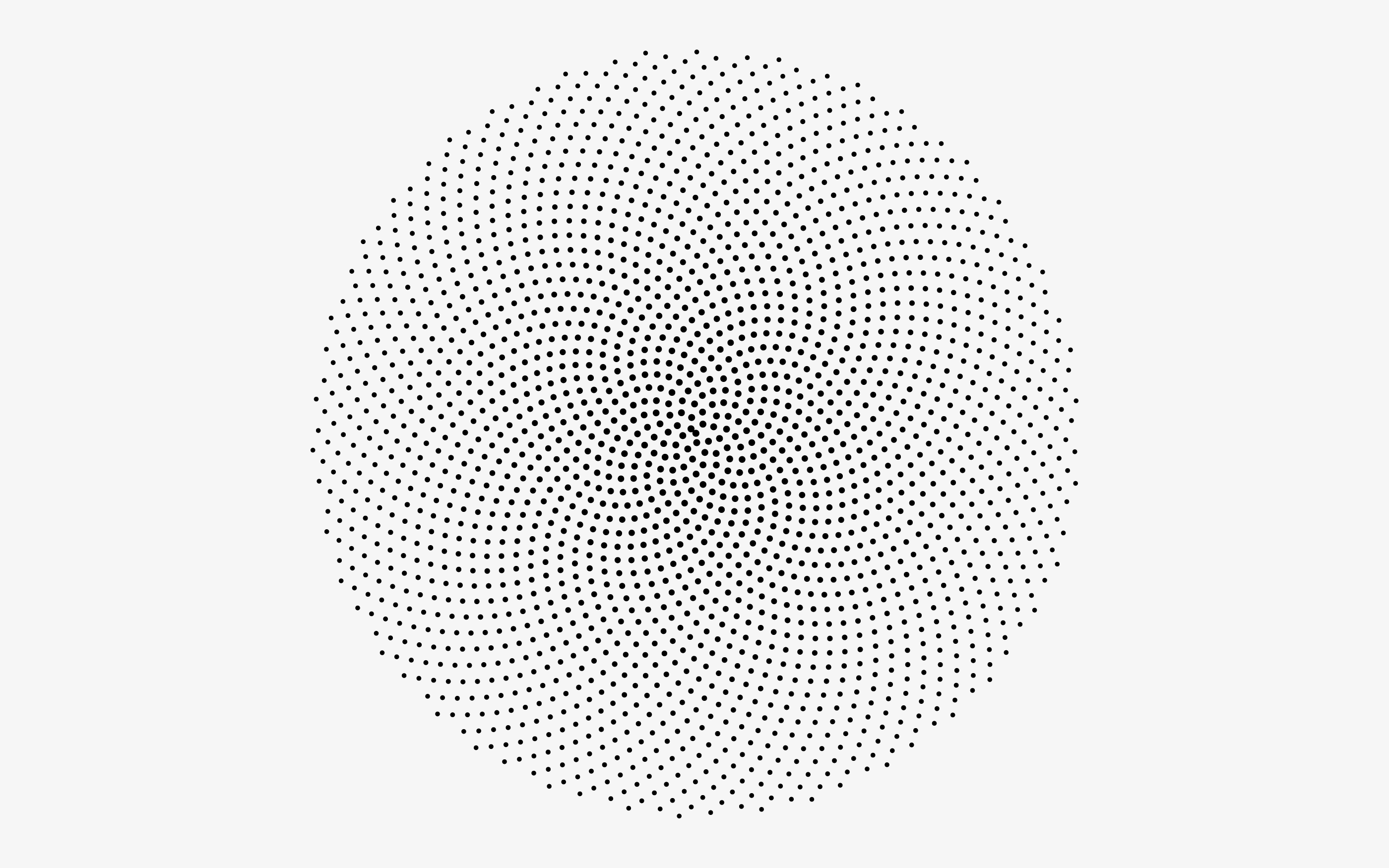

はじめは有機的な形で純度にかける執念を表現できないか検討しました。しかし、複雑な事柄を複雑なままに取り扱うのではなく、整えて技術的にコントロールしていく様子が、デンソーらしさのひとつだと感じていて、有機的な形や配列を使いすぎるとコントロールを失ったように見えるため、規則的な配列にしたいと考えるようになりました。

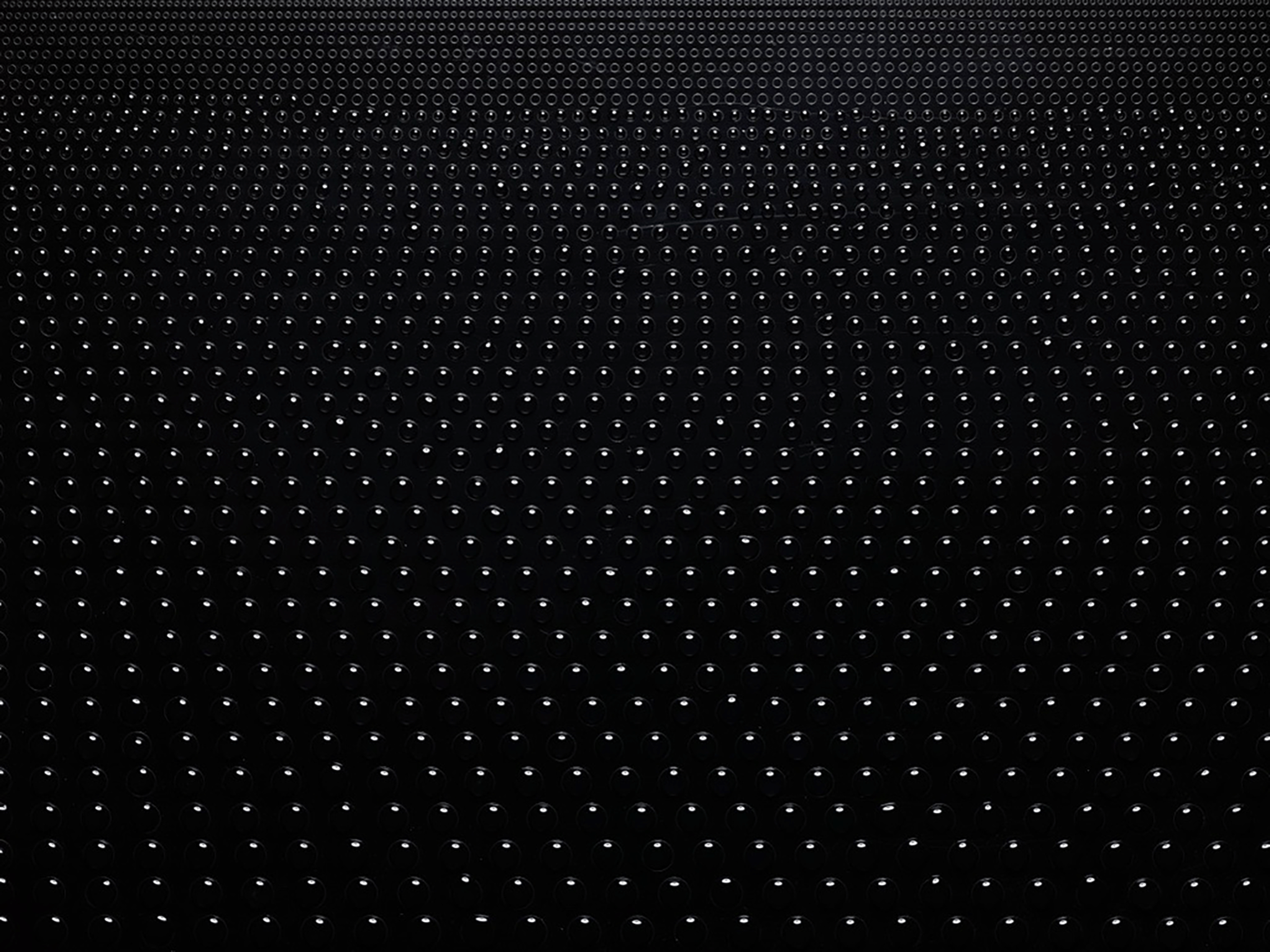

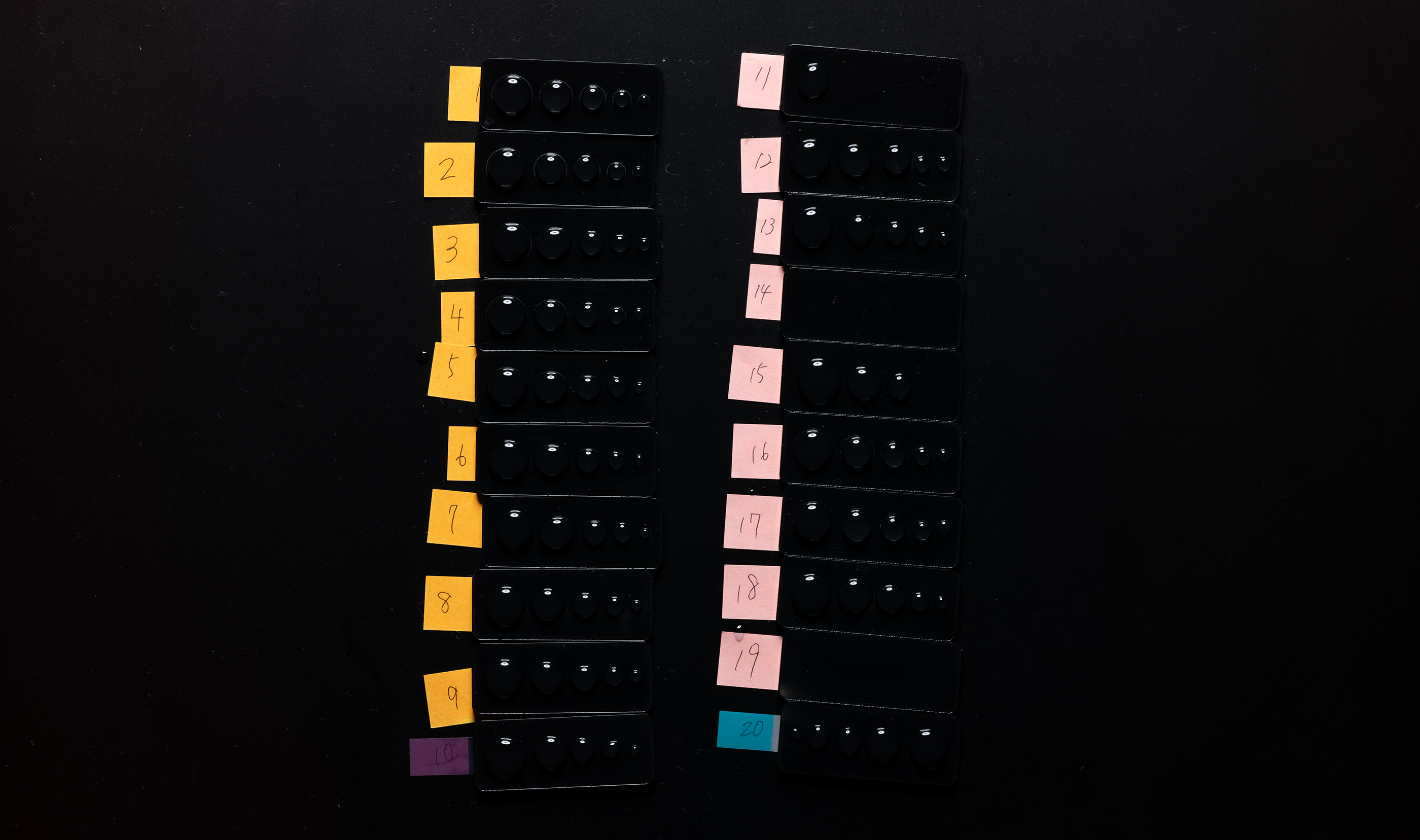

次の写真は、水滴が写る様を確認するために試作したものですが、意図せずできた円弧のような流れが美しく、それをヒントに並べ方を模索しました。

粒の大きさが変化するグラデーションによって俯瞰でもパースを感じる不思議な見え方が魅力的でしたので、水滴がきれいに保てる範囲で大きさを変えて、空間を感じるような面白く見えるレイアウトを考えました。

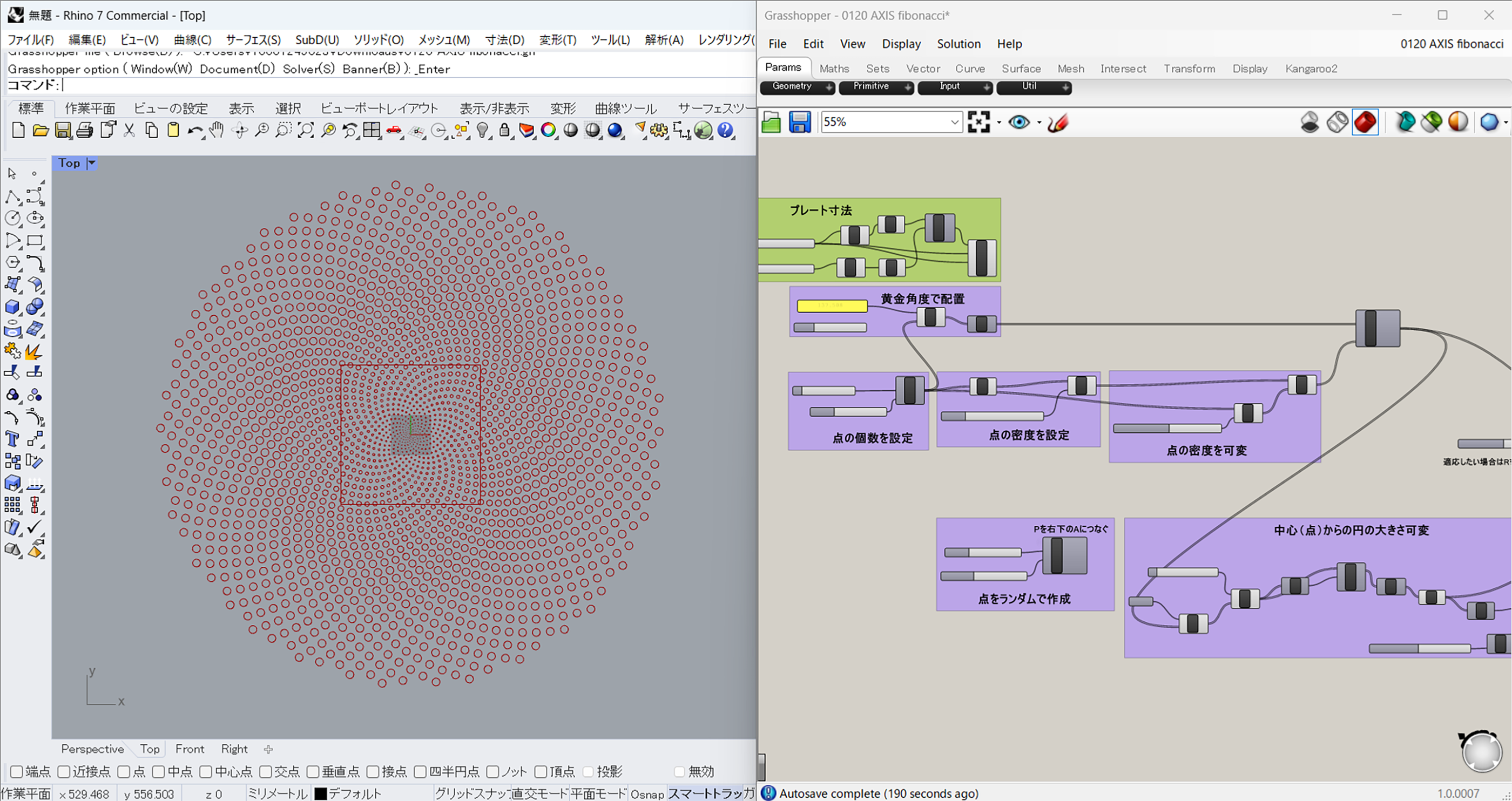

一つのプロジェクトを着想点にしましたが、広くデンソーのエンジニアに共通する表現として、より抽象的な表現へ昇華させながらも、メッセージ性を強められないかと考えました。エンジニアが向き合う自然の原理・原則を糸口に、いくつかの配列を試行錯誤する中で、フィボナッチ数の配列へトライすることにしました。

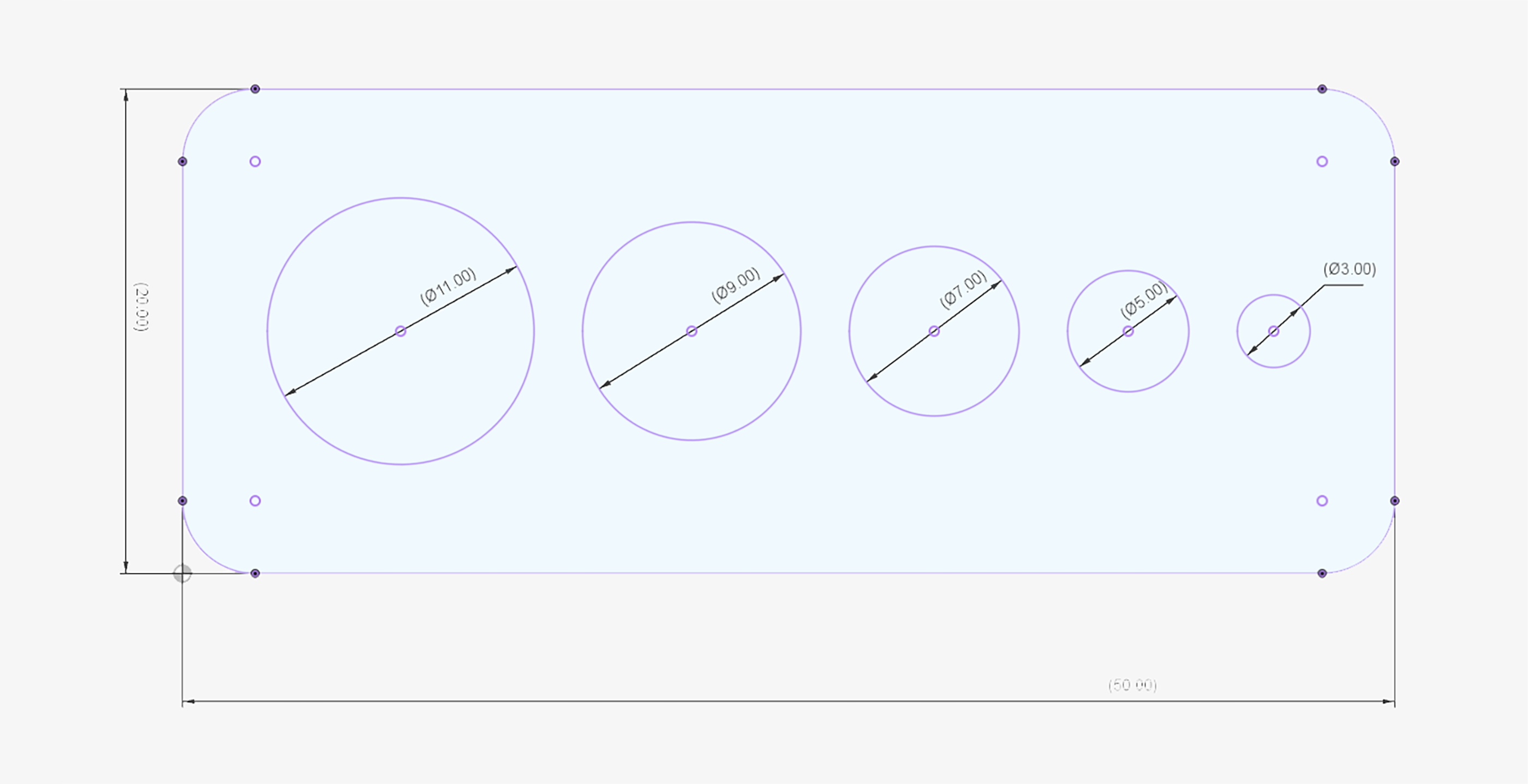

「執念」を表現するために水滴をできるだけ多くしたいと考え、加工できる最大サイズの板に、精度が保てる最も多い水滴を並べられるように工夫しています。

設備から撮影までインハウスで作り上げる

今回の撮影と撮影設備づくりは、全て社内のエンジニア・フォトグラファーと共創しています。プロトタイプを作り、アイデアを具現化してくれるチームがデンソーの中にあり、彼らと共創することで、考えたアイデアが次の日には設備として実現する環境で、スピーディーに試作と思考を繰り返しました。

開かれた実験スペースで試作や撮影を行っていたので、偶然通りかかったエンジニアが「何やってるの?」と話しかけてくれてヒントをたくさん貰いました。

撮影セットの準備の間に埃がついてしまう悩みを話したら、工場のクリーンルームで使用するような、微風で清潔を保てる機械を用意いただいたり、モノづくりの会社ならではの解決策がすぐに出てきて面白かったです。

エンジニアに「こんな感じのを作りたいんだけどどうしたら良いだろう。」と悩みながらイメージを共有したら、次の日に思い通りの配列で大きさや数などを調整できるプログラムが組まれていて、とても驚きました。

設備づくりと撮影は並行して進めていて、設備を作っては撮影テストをする、ということを繰り返しながら、延べ2週間ほど行いました。理想の表現に近づけるために妥協はせず、フォトグラファーと一緒にどのような工夫をしたらきれいに撮れるのかを考え、模索していきました

執念を体現するために

配置を検討しながら、ねらった大きさや形に液体を並べる方法を探りました。

試していくうちに、板に溝を掘り表面張力を利用して並べることで、液体の形を整える方法が良いのではないかと方向性が決まりました。液体の種類や液体を置く板の素材、板の加工方法など、理想のビジュアルに近づけるために、様々な方法を試しました。

板材は、アクリル板やガラスやゴム素材などいろいろと試しました。中でもABS板が液体を一番きれいに置けることがわかりました。レーザー加工を専門としているエンジニアに協力をお願いし、溝の掘り込み方や深さについても撮影をしながら映り方と水滴の置きやすさを考え、適切な加工について検討を進めました。

1度の撮影にあたり、板に水滴を2000滴以上のせる必要があるのですが、水滴をのせる間に最初にのせた水滴が蒸発してしまう問題がありました。そこで、なるべく蒸発しにくい液体を使おうと考えましたが、水以外ではあまり盛り上がりの形が美しくなく断念しました。意外にもガムシロップが美しかったのですが、置く際に失敗してしまうと板が汚れてしまうデメリットが大きかったため、不純物が少なく並べやすい精製水を選びました。一度水滴を並べても10分から15分程度しか綺麗さが保てず、撮影は時間との戦いになりました。

フォトグラファーと一緒に加湿器を探し回ったのも良い思い出です。

水滴を置く際、コンプレッサーを使用して定量化できる機械を使ったり、定量を測れるピペットで調節したりしましたが、結局は注射器のシリンダーを使用して人の手で調整していくのが一番綺麗に行くことがわかり、すべて人力で乗せています。途中で集中力が切れてくると、上手に並べられず水滴同士がくっついたりするので、かなりの気合が必要でした。

撮影期間では、試作を含めると1万粒以上の水滴を垂らしたと思います。

写真のレタッチは豊富な実績や経験をお持ちの方にお願いすることができ、撮影現場にも来ていただいて、セットを見ながら貴重なアドバイスをいただきました。

撮影では、水滴のハイライトが明るく立ち、暗部が強くしまった高コントラストな絵づくりを目指していました。ですが、「水滴の表情や掘り込み痕、板の存在感などを通じて、大量の水滴を現実に並べたことに読者が気づくとき、執念を体現したストーリーが立ち上がるのではないか」というアドバイスをいただいて、コントラストを保ちつつも生々しさが垣間見える絵づくりに調整していきました。

印刷に向けて丁寧に調整いただいた結果、狙い通りの仕上がりになっています。

今回のビジュアルはCGで描けばすぐにできてしまうものだと思います。でも、本物の水滴だからこそ見えてくる一つ一つの水滴の表情の揺れに、自然現象とひたむきに向き合い、技術として昇華させていくエンジニアの姿勢や精神性が、垣間見える表現になったのではないかと感じています。

ぜひ一つ一つの水滴に焦点を当てて見ていただき、表情を楽しんでもらえるといいなと思います。

Member

Creative Direction: Tasuku Matsumura

Art Direction: Tasuku Matsumura

Design: Ayane Tezuka

Front Engineering: Hiroyuki Sakakibara, Takuma Hayashi

Technical Director: Kiyoshi Kitamura, Hina Shimizu

Photography: Yoshinori Sugiyama

Photo Producer: Yoshiteru Iida

Other WorksAll Works